回家乡开办特色菜馆日子越过越红火

原标题:60位藏族同胞免费到汉学烹饪手艺回家乡开办特色菜馆日子越过越红火长江日报记者蒋太旭发自西藏山南

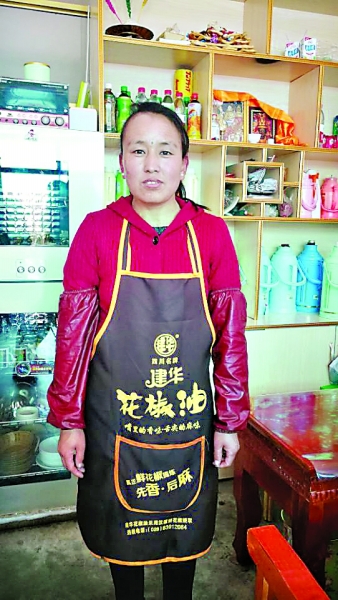

达娃说,她去武汉学习后最大的变化是:以前只会做藏面和甜茶,现在什么炒菜都能做了 长江日报记者蒋太旭 摄

在距离武汉3000多公里外的西藏自治区山南市乃东区结巴乡桑嘎村,有一家特殊的餐馆。从外观和内部格局看,这家餐馆与其他西藏乡村餐馆别无二致,但其主打的内地特色菜系却让一些路过的外地客人颇感意外和惊喜。

6日午后,随湖北省援藏新闻采访团进藏采访的长江日报记者走进这家开在路边的餐馆。身材娇小的老板娘吾金德吉听说我们来自武汉,格外热情。她用生涩的汉语说:“非常欢迎你们,我可以用武汉学的手艺招待你们。”

这家具有浓郁藏式风格的乡村餐馆面积不大,店面不超过60平方米,摆放的7张藏式餐桌,可同时招待二三十位客人。餐馆内一面墙上张贴着一张配图菜单,干锅虾、青椒肉丝盖浇饭等内地做法菜肴格外醒目。

吾金德吉家是第一个在结巴乡卖干锅的餐馆,这让她的生意越做越红火,这得益于她去年参加了武汉援藏工作队组织的农牧民职业技能培训。此次扶贫培训由武汉市政府承担了全程培训、教学、食宿费用。

吾金德吉此前在乡政府旁开了家小餐馆,以经营藏餐为主,家里有两个女儿,餐馆生意勉强能维持生活。在去武汉之前,吾金德吉内心忐忑:从没出过远门,而且不认识汉字,45天培训,会不会很不适应或者一无所获?2017年4月,她和来自乃东区各乡的20位同胞一起踏上去武汉的旅程。

刚到武汉,吾金德吉就打消了所有顾虑:武汉方面已经提前安排好了一切。在武汉商学院学习烹饪技术时,老师耐心地为大家讲解,从切菜到配料,从火候到装盘。吾金德吉带回的教学材料中,菜品非常丰富,还有中式点心、各类汤品等。

随着吾金德吉从武汉回来的,有一份“武汉商学院结业证书”,还有两张在晴川阁武汉大禹文化博物馆前的旅游照片,她都精心地保存着。她说,45天的培训,除了学习烹饪技能,举办方还安排他们游览了大武汉。大部分学员都是第一次到武汉,武汉的名胜古迹、高楼大厦,都给他们带来了满满的新鲜感。

回到家乡后,吾金德吉重新开了一家比先前面积大的餐馆。她介绍说,餐馆目前生意不错,旺季或节假日时营业额还会翻倍。回到家乡后的吾金德吉还明显比以前更有了“经营思维”,她会观察哪道菜更受欢迎,她告诉记者,自己还想学习焖锅技术,把餐馆的菜品做全,将来可以在泽当城区开一家更大一点的餐馆。

长江日报记者蒋太旭发自西藏山南

让更多农牧民走出去

武汉援藏走出新路子

结巴乡政府乡长黎家军告诉长江日报记者,吾金德吉一家的变化,证实了“走出去”这个尝试是正确的。他介绍,结巴乡第一批和吾金德吉一起去武汉培训的有7人,除吾金德吉外,另外还有3人也在家乡开了餐馆。

“当初,这个食宿、教学、路费全包的培训机会并不如想象中那么受欢迎。”结巴乡分管扶贫工作的宣传委员谢振鹏回忆,他在动员第一批去武汉培训的贫困户时,很多乡亲因为从未出过远门,并且大部分不会汉语,对这个培训机会并不热情。第一批学员回来后,情况有些不一样了,很多人主动找到他们要求去武汉。去年11月,武汉市援藏工作队和乃东区组织了更大规模的第二批培训。这次全区共有40人前往武汉商学院学习烹饪。

在与结巴乡相邻的泽当镇赞堂居委会旁,有一家“达娃藏餐馆”。这家餐馆也以经营内地菜品为特色,吸引着慕名前来的客人。餐馆女主人达娃,今年37岁,是第二批去武汉接受培训的学员之一。从武汉回来后,她开了这家小餐馆。虽然店面很小,但生意不错,尤其是节假日,顾客盈门。达娃有2个孩子,都在上高中,丈夫原来跑运输,目前因身体原因在家休养。全家人以前日子过得挺紧,现在收入比以前多了,日子也越来越红火。

负责组织培训工作的武汉市第八批援藏队干部、乃东区副区长洪云飞介绍,按计划,今年年底或明年年初,将再组织第三批40名当地农牧民去武汉培训,培训内容也不再局限于烹饪技术,将增加水电工等市场需求旺盛的职业技能培训。

乃东区委宣传部负责同志说,这正是武汉援藏助力乃东精准扶贫的一次创新尝试:不仅让援藏的干部、人才、企业家走进来,也要让更多当地困难户和农牧民走出去。(长江日报记者蒋太旭)

京公网安备 11040102700187号

京公网安备 11040102700187号