- 杨占家:化道为器的工匠精神

- 长江日报 2018-06-12 13:31:10

杨占家

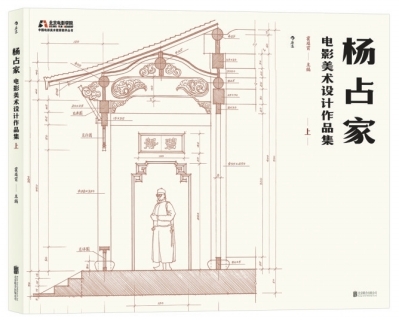

后浪出版社今年3月推出了《杨占家电影美术设计作品集》(全两册),成为北京电影学院美术教学临摹范本。从业40余年的杨占家,跟谢铁骊、谢晋、李安、陈凯歌、张艺谋、冯小刚、王家卫、吴宇森、徐克等诸多名导合作过他们的代表作,是名作诞生的见证者,也是中国电影历程的见证者,还参与过《功夫之王》《木乃伊3》等国际影片的美术设计。当人们谈论电影时,往往聚焦于导演,关注形而上层面,而杨占家这样的美术巨匠,做的是形而下的工作。这是“道”与“器”的关系。

近日,杨占家接受长江日报读+专访,回顾参与《霸王别姬》《卧虎藏龙》等影片的美术设计故事。这是一个匠人40余年从业生涯的自述和自我要求,所谓时代呼唤的“工匠精神”,大抵如此。

拍了几十年电影,突然知道有这么个老头

杨占家今年82岁了,按照他原来的想法,即便到了这个年纪,他也还是要在一线干电影这行。退休来得比预料中早,杨占家参与的最后一部电影,是2010年袁和平导演的《苏乞儿》,那年他74岁。

他不想退休,但他的腿不答应,“长期落下来的病根,我不是老在那里画图吗?颈椎狭窄,压迫神经。”说到自己的腿疾,他忍不住关心后辈,“听说现在好多年轻人也有这个毛病,因为你们也是经常在电脑前,所以有我的教训,你们可以工作一段时间站起来晃晃脖子,别最后像我这样,我就是因为颈椎压迫神经,所以腿疼。”

退休后的杨占家,因为腿疾不怎么走动,也不参与老伴的社交,“老太太有她们自己的事”。他现在最常做的,是闷在屋里以电视为伴,“电视剧我不爱看,所以很烦”。这让杨占家常常想起在剧组的日子,其实很苦,“我跟香港美术合作,他们都不会画图,都指望我画,你看一部戏几十个场景都得有设计图,我都得画出来,他们最多拿电脑做一点,但是具体设计都是我来做,你看我这书上有好多,都是我画的,进摄制组都是很紧张的,经常加班。”但每每忆起,又总有道不尽的荣光,让他回味无穷,“在摄制组待的人一下子这样停下来,会很烦的,摄制组多热闹,我们每个摄制组有二三十个美术专家在一起,大部分是年轻人,后来像我这年龄的就是我一个,我愿意跟年轻人一块工作,非常好。但突然腿就不行了。”

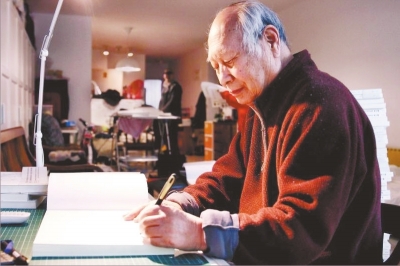

《杨占家电影美术设计作品集》(全两册)是他毕生心血的一个总结,拿到它们,杨占家难掩激动,“我没有想到,这本书第一次是前几年出版的,很快就卖光了。我就在想,我搞了几十年电影,拍了那么几十部片子大家都不知道,结果一两本书弄得好像大家都知道了,特别是一些年轻的影视从业者,知道有这么一个老头,挺好的。”

学生时代曾参与人民大会堂设计改造

1936年,杨占家出生于天津武清曹子里乡朱家码头村,在那个没什么娱乐活动的年代,他喜欢用白灰块在地上画画,初中时,从北京来的美术老师发现了杨占家的天赋,于是重点培养他。高中时,杨占家的目标是清华大学建筑系,因为他喜欢美术,理科成绩也非常好。但后来,艺术院校提前录取,1958年,杨占家还没等到清华大学招生,就已经被中央工艺美术学院看中,进了建筑美术系。1999年,中央工艺美术学院并入清华,更名为清华大学美术学院,机缘巧合之下,杨占家还是圆了他高中的梦想。

上世纪60年初期,还是大学生的杨占家,就跟随老师参加过人民大会堂北京厅的设计改造。82岁的杨占家记忆力非常好,说起60多年前的事情,细节鲜活如初。

人民大会堂1959年9月竣工,但那时候,虽然建筑完成了,但里面的装修来不及精雕细琢,较为简单。于是,几年后,重新装修设计人民大会堂的工作,就交给了中央工艺美术学院。杨占家参与的北京厅,位于主席台左右两侧,当时提出来的要求,是北京厅要有北京特色。北京厅的书架、家具、吊灯、窗帘、地毯……都是师生们当时精心设计过的,花盆的套盆用雕漆,茶几的面用景泰蓝,杯子用青花。现如今,人民大会堂所有的瓷器都是青花,杨占家说,“那是我们定下的,青花最漂亮”。

北京厅还有个大的屏风要画,画反映北京生活的画,当时作画的,是黄永玉和周令钊两个大画家。杨占家回忆,“两个大画家,一点架子都没有,过去的教授哪有架子?他架不起来,不像现在,年轻的(教授)都摆个架子,过去老教授都特别平和。这两个画家画得好,画得快,黄永玉老师老叼着大烟斗,然后拿着那个铅笔,正常的他不爱用,觉得不方便,他把它掰短了,像烟头这么大,拿在手里,方便啊。这是黄永玉的特点,一个大烟斗,一个短小的铅笔。”

建筑与美术结合,是杨占家就读的建筑美术系的特点。他解释,“我们是搞大型公共建筑的美术设计,建筑师一般是把大框架做起来,但好多装饰细节,建筑师没有这个本事,就靠我们这个专业。我们教学里有图案设计,建筑师一般不会这些,他们更偏向于工程、结构。”

被导演谢晋说服,投身最普及的文艺形式

大学毕业后,杨占家成了中央工艺美术学院那一届唯一留校任教的。他后来从建筑美术到电影美术,源于上世纪70年代的样板戏《海港》,那是著名导演谢铁骊和谢晋联合执导的电影,第一次拍摄时,影片的美术设计总不能让人满意,尤其色彩问题严重,需要重拍。

当时的杨占家正下放到石家庄进行了两年多的劳动改造,他和另外两位中央工艺美术学院的老师被调回北京解决《海港》的美术问题。一开始,杨占家并不愿意,“不想离开原来的专业,后来北影厂的领导说不勉强,先干干看,如果觉得实在不行再放我们走,先把《海港》的色彩问题解决。”

这三位老师都是学美术出身,对色彩驾轻就熟,“我们每天都在那搞颜色,做好多色调,电影的布景颜色就丰富多了,比如说灰,有偏暖的灰、有偏冷的灰、有偏红的灰、有偏蓝的灰……灰不是只有一个颜色,我们去了以后,色彩就丰富多了。”杨占家也不独自揽功,他太知道电影是集体艺术,“当然,这是我们做了一部分工作,还有更重要的工作是摄影,摄影掌握着光,有时光不同,背景颜色会有不同的变化”。

最终,重拍的《海港》获得中央肯定,杨占家等也因此给北影厂留下了印象,更希望把他们作为专家留下来。可他们还是想回到原来的岗位。《海港》导演谢晋听说后,劝他,这么多的文艺形式,最普及的,老人小孩都爱看的,有文化没文化的也都能看的,就是电影,这么好的文艺形式不干,干什么呢?这话,点醒了杨占家,“我一想也对,我原来的专业是建筑美术,但建筑美术是搞大型的公共建筑里头的陈设、装饰,那时不太普及,后来我也就同意留在北影厂了。但另外两个老师坚决不干,后来都走了,就剩我一个留在北影厂,从那一干就干到退休。拍了大概40多部片子,一开始有的是我自己做,有的是帮别人做。”

在电影里的工作,杨占家总说自己是“帮忙”,是实现导演的意图。但他从不浮皮潦草,他专业而专注地绘制了近3000张图纸,每一张都有精细的尺寸。中国电影美术学会会长霍廷霄是《杨占家电影美术设计作品集》(全两册)的编辑者,他说,“杨占家笔下的图实用而不庸俗,独特却不造作,既真实生动,又精致耐看,特别值得推敲和琢磨,越品越有味道。他的敬业精神、绘图功底,中国电影美术还没有人能和他比。”

正因如此,杨占家深受中外电影名导的青睐,为电影艺术留下了无数经典设计。导演追求的是“道”,而杨占家打磨的是“器”,这是电影艺术形而上与形而下的辩证统一。

【访谈】

贪图技术带来的便利,也容易丧失钻研的劲头

杨占家与他合作过的名导们

读+:内地重要的导演,陈凯歌、张艺谋、冯小刚,您都参与过他们的电影,他们都有各成一派的电影美学风格,您是如何去逐一实现导演们风格迥异的艺术追求?

杨占家:其实吧,像我这样的美术师,在北影厂整天就在那闷头画图,我一般不跟导演接触。张艺谋、冯小刚这些,我都没有直接接触,只是帮他们画画图,会有一个美术跟他们联系,港台片更是这样,香港导演的话我也听不懂,他们都是用广东话,所以都是靠香港美术传达,把意思告诉我,我的责任就是把图画出来,然后教置景人把景建起来,我就整天在画图。

张艺谋的《英雄》,美术是霍廷霄,《十面埋伏》我参加了。霍廷霄一开始来的时候也就二十来岁,小淘气鬼,他跟我们这些曾经当过大学老师、搞过那么多片子的,怎么比呢?都靠我们这些人帮他做。后来就认准了,他接戏就找我。

陈凯歌我还合作过,因为《霸王别姬》,比较了解。当年《霸王别姬》搭了一年的景,给了160万,过去(1991至1992年)160万是很大一个数,得顶现在1000多万。原来的景只有半条街,就是拍《骆驼祥子》留下的,但半条街没法拍《霸王别姬》,陈凯歌要求体现三个时期的特征。我就设计了两条街,这样更丰富,包括祖师爷的院子,练功的院子,花满楼等,都是我们搭的。搭景之前我还特意去八大胡同调研,必须生活化。为了搭片中戏园子的景,我们满北京去找旧戏园子,好多地方都残破了,看不完整,但那个大的骨架还在,比如说它的开间、柱高,房上的屋架等,这些没有变,我就赶紧把它画下来,后面搭景设计就有依据了。

读+:您和徐克导演也有合作?

杨占家:徐克是懂美术的,他可以画很漂亮的分镜头本,画得挺好,所以要跟他在一起的话,他就控制你,等于他也是一个美术师,他有些点子和想法,要求你按他的去做。

《七剑》时,我以前跟徐克没有合作过,听说他不太好合作。徐克这人老叼大雪茄,他老是上午睡觉,下午2点半来,夜里2点半走。可我们这些人都是上午8点上班,到晚上6点多该休息了。但导演在,谁敢走?就得陪着他。那时大家都在一起办公,制片部门、美术部门、道具部门、服装部门全在一个大车间里,夏天,没有空调。那戏的香港美术跟我特别好,了解我,他觉得我年龄大了,跟大家在一起熬着太累了,就让我一个人在房间里画,有空调。一开始徐克没见我在大车间里工作,但是看见我在大车间里吃饭,还让副导演来我房间看我是不是在工作。实际上,我在房间画图更得手,画得很快,徐克懂美术,他一看这里头,又是场景图,又是道具图什么一大堆,几十张,从那以后对我不怀疑了。《七剑》的兵器,好多主意是徐克出的,他会有一个小草图给我,但正式图是我画的。

《卧虎藏龙》的小叶对不起我,但无所谓

读+:香港的美术指导,您和叶锦添接触很多,《卧虎藏龙》得了奥斯卡,为什么您不在美术指导名单上?

杨占家:叶锦添是我的好朋友,我帮他戏最多,最后把他送到奥斯卡奖。把我写成副美术,他对不起我的,当然不一定是他干的,也可能是制片不知道。当时还有一个香港美术黄嘉文也不错,我们一块帮他把《卧虎藏龙》搞起来的,叶锦添只搞过服装、化妆,大部分场景、道具都是我跟黄嘉文一块干的,主要场景是我弄的。

我万万没有想到,《卧虎藏龙》拿了奥斯卡奖,做梦都没有想到,中国人还能够得美国奥斯卡奖。后来一看字幕,我跟黄嘉文变成副美术了,所以那个奖只有叶锦添,要是并列,那就是我们三个人。以前别的戏我跟叶锦添都是并列的,所以这个事情都很难说,恰恰《卧虎藏龙》得了奖,恰恰这个戏把我写成副美术,但我们是好朋友,无所谓,真无所谓。

读+:您在做《卧虎藏龙》的美术指导时,有什么特别之处吗?

杨占家:《卧虎藏龙》我们也没有特殊去做,就跟平常一样。那时,叶锦添正在台湾帮吴兴国排舞台戏,五年没有拍电影,有一天他突然给我打电话,说李安找他拍《卧虎藏龙》,问我能不能帮他,他说我要不来,这个戏他不接了,怕能力不够。他对我很尊重的,我老管他叫“小叶”。

李安是第一次到大陆,第一次到北京,还没开拍的时候,事也不多,李安老到我们办公室坐着,看我们画图,跟我们聊天,特别随和的一个导演。一开始搞方案,各式各样的方案都有,有的我自己都否了,重新画,结果李安再来看的时候,他会问之前的某一张方案哪去了,特别认真,特别注意细节的一个导演。

打架的七星楼都是我画的,那必须得在棚里搭,实景没法拍,因为最后把那个楼梯都打塌了,在棚里拍相对简单,拿着钢丝拉着就行,一拉就倒,实景楼梯不行,这样的戏必须进棚。一进棚,美术就自由了,我想怎么设计就怎么设计,有利于演员表演的我就可以干。我从画图到现场搭景一直都在,因为图纸跟实际可能有差距,在现场可以马上调整。外景选景,美术一定得跟着去,因为知道外景的环境,美术才能回来设计内景,从上到下,美术管得越细效果越好,假如景没有处理好,哪搭的穿帮了,那就不行。

概念图都是虚的,必须具有实操性

读+:您如何看待电影美学在传达故事思想中发挥的作用?

杨占家:美术就得根据剧本和故事的要求去设计,这就是为什么导演对美术、摄影各部门的阐述会这么重要。导演不会说得太详细,详细的还是美术设计自己来,他只是说这是谁谁的家,家里有什么戏,但是那家里什么样,有什么道具,都是美术来设计。

有些导演会进到景里再分镜头,特别是谢铁骊导演,他都是到景里一看,这角度好,那个角度好,这就叫现场分镜头,而不是坐在办公室谈平面图,在图纸上还是虚的。

这儿可以讲一个我拍电影《红楼梦》的故事,当时我们外景潇湘馆用的是上海大观园,但内景要自己搭。为什么呢?因为有一场戏刘姥姥进大观园后醉卧宝玉的床,她喝多了,从厕所出来后,走错到宝玉的怡红院去了。可是,上海大观园的实景只是三间屋,三间屋怎么也不至于迷糊,因此,我就根据我的想象,在摄影棚里搭景,我怎么搭都行,我搭几间都可以,刘姥姥从厕所出来怎么就走错到了怡红院,原著当中也不可能描述得这么清楚,这就是靠我们美术来想象。

读+:您的电影美术一直是手绘,现在科学进步,电影美术很多是用电脑绘制,我在网上看到一张照片,是您指导学生在电脑上绘制作品。您会经常指导学生们进行电脑绘制吗?

杨占家:以前电脑不普及,电脑普及以后,我发现电脑有好多优点是手绘没有的。比如,美术的方案经常会改动,手绘要改一次,你得拿着涂改液涂啊,有时候改的面积太大了,干脆就重画,特别费事。电脑改动特别容易,一敲就改了。另外,古建筑不有那个隔扇窗户吗?它那一排八个,你想,我把八个隔扇窗户画下来,要多长时间啊?但电脑一点,啪啪啪,八个出来了。

后来我的助手会用电脑,我想干脆我不画了,就让助手画吧。可是助手有个问题,他没有经验,会操作电脑,但不知道怎么画,我懂这些,我有经验、我有知识,我就在旁边指导,让助手在电脑上操作。

读+:您以前是画了非常多的手绘图,可现在的学生,直接接触的就是电脑了,那您觉得他们掌握这种手绘的技巧,还有必要吗?

杨占家:有必要。我跟电影学院教课的老师霍廷霄关系挺好,我出书,他帮了大忙,他就觉得年轻的学生不太重视施工图。他们喜欢什么呢?喜欢那个气氛图。知道什么叫气氛图吗?就是画得像照片似的,实际上那是最简单的,为什么?他可以把拍的照片,还有在书上找的资料拼起来,然后加以处理,就可以做这个场景设计,很方便的,也不用动脑子。

可是手画就不行,手画,你得懂建筑结构、建筑尺寸,得一笔一笔画出来。那种概念图都是虚的,把这些照片拼拼凑凑,搞了一个场景,导演点头了,可是继续做呢?拍电影,只是这些不行啊。不知道尺寸、不知道结构、不知道材料,施工图怎么使用,他全不清楚。所以就得有一些像我这样的人,把它变成一个具体的、可实施的事物。就是现在我这两本书上看到的那些,也是青年影视工作者所缺乏的知识。我的弟子很多,我教出来的弟子,他们都学我,都知道我这些技巧和技术。

读+:现在拍电影,似乎很少有您那个年代的“工匠精神”了。

杨占家:现在有电脑特效了,好像拍电影变得越来越简单,不像我们过去那样花工夫去研究。现在哪有工夫一坐下来就研究两年的剧本啊,哪个组能做到?两个月都坐不下来。当年我们研究《红楼梦》,那是花了两年时间。现在设备和技术先进了,还是比以前方便很多,但做得不够好,是因为缺乏认真研究的精神。

长江日报记者黄亚婷

- 编辑:苏喜茹

-

- 长江入湖北第一关的“疫”线守门员

- 2020-03-13 20:34:42

-

- 战疫赛道上有一种汉马版的暖心服务

- 2020-03-13 17:55:00

-

- 物业小哥骑单车给居民运套餐 100多斤猪肉挂满车把

- 2020-03-11 17:00:51

-

- 隔离点内中风老伴得到悉心照顾 七旬老人“实名”视频致谢

- 2020-03-10 18:14:11

-

- 妇女节6名一线工作者讲述抗疫故事

- 2020-03-09 11:15:49

-

- 省扶贫攻坚领导小组印发通知要求 力争做到战“疫”和战贫两不误

- 2020-03-08 17:47:07

-

- 武汉:用爱心打通居民服务“最后100米”

- 2020-03-06 10:33:25

-

- 父亲走了 她沿着父亲的脚步踏上防疫一线

- 2020-03-05 14:28:35

京公网安备 11040102700187号

京公网安备 11040102700187号